Auditorium di Adriano

Il paesaggio degli auditorium di Adriano

Il paesaggio degli auditorium di Adriano

I mattoni stampati datano questa struttura tra il 123 e il 125 d.C. Era separata dal Foro di Traiano da una strada curva. I due piani si elevavano al di sopra del livello dell'antica Via Flaminia, il cui tracciato è oggi definito dalla Via del Corso, riconoscibile nell'odierna Piazza Venezia a una profondità di circa due metri. Il piano terra, conservato solo in parte, era costituito da tre grandi sale con pavimenti in marmo policromo e decorazioni murali.

Le scale, contrapposte su entrambi i lati di un corridoio centrale, erano disposte radialmente lungo la strada curva. Questo corridoio centrale avrebbe costituito la piattaforma da cui un oratore poteva rivolgersi a un pubblico seduto su subsellia (panche) poste sui gradini, da cui poteva pronunciare il suo discorso e ricevere i commenti del pubblico. Recenti scavi hanno portato alla luce due di queste sale e parte della terza, scoperta nei primi anni di questo secolo durante la costruzione del Palazzo delle Assicurazioni Generali.

Gli Auditorium erano chiamati ludus ingenuarium artium nel IV secolo, ovvero luoghi dedicati alla pratica delle arti liberali, e si trovavano a nord di un'insula residenziale del II secolo e a ovest di un isolato commerciale sul lato della Via Flaminia. Che il complesso rimase in uso fino alla tarda antichità è attestato da due basi di statue rinvenute qui, con iscrizioni che fanno riferimento al senatore Fabius Felix Passifilus Paulinus, che, secondo fonti epigrafiche, fu prefetto della città tra la fine del V e l'inizio del VI secolo, compreso il suo nome inciso su uno dei sedili del Colosseo riservati ai senatori.

Lato posteriore dell'Auditorium di Adriano

Lato posteriore dell'Auditorium di Adriano

Il complesso rimase in uso fino al VI secolo. A quell'epoca, queste sale, prive delle facciate in marmo, ospitavano un laboratorio di lavorazione dei metalli per la produzione di leghe di rame. Ne sono testimonianza le scorie di fusione e i lingotti rinvenuti insieme a una fossa per piccoli forni scavata nel pavimento e a dei gradini. Il laboratorio fu distrutto, probabilmente alla fine del VII o all'inizio dell'VIII secolo, e nella grande sala centrale e nei dintorni furono effettuate diverse sepolture. A partire dall'847, il sito fu abbandonato per qualche tempo a causa di un violento terremoto che causò il crollo del piano superiore e dei soffitti a volta delle sale; la maggior parte della volta crollata è chiaramente visibile sul pavimento della sala nord.

Il sito fu riutilizzato tra il XII e il XIII secolo, quando sulle rovine della sala centrale fu costruito un impianto per la produzione di calce. Intorno al 1564, la confraternita dell'Ospedale dei Fornari fondò questa istituzione in questo luogo, riuscendo a costruire l'adiacente chiesa di Santa Maria di Loreto. Un incredibile esempio di piano urbanistico del 1730 è conservato nella "Veduta di Roma innevata", un dipinto di Giovanni Paolo Panini, originario di Piacenza, che raffigura la vita quotidiana nel quartiere Alessandrino, oggi scomparso.

L'ospedale ospitò e curò i fornai poveri e malati di Roma fino alla sua demolizione nel 1871. Tra il 1885 e il 1911 vi fu una massiccia demolizione in questa zona per far posto al monumento a Vittorio Emanuele II. Nel 1933 furono realizzati giardini e aiuole, che rimasero fino al 2011.

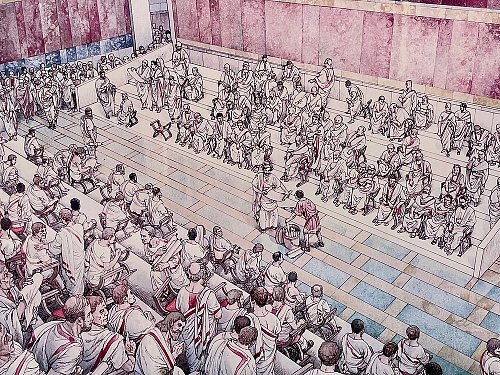

Auditorium di Adriano Rappresentazione

Auditorium di Adriano Rappresentazione

Storia

Fu costruito nel 135 d.C. da Adriano per ospitare scrittori, retori, filosofi e le loro sale associate per i concorsi poetici. I due lati lunghi delle tre sale rettangolari presentano scale, probabilmente destinate a sedute, e sono delimitati da balaustre che circondano una zona centrale non chiusa e pavimentata con grandi lastre di granito grigio incorniciate da marmo giallo antico. Questo tipo di pavimentazione con lo stesso tipo di marmo si ritrova anche nelle biblioteche del Foro di Traiano.

Le sale erano separate da corridoi aperti e coperte da volte a botte sostenute da sei nervature in mattoni, con un piano superiore a volta e una terrazza soprastante. Rimase in uso fino al V secolo, quando due statue furono collocate nel portico dal prefetto Fabio Felice Passifilo Paolino. Dopo il suo abbandono, apparvero diverse fornaci per la lavorazione dei metalli, probabilmente per la zecca bizantina, che continuò a coniare monete di bronzo. Verso la metà del IX secolo d.C., almeno una delle volte della sala crollò, forse a causa di un terremoto registrato nell'849. Il sito fu utilizzato anche come necropoli.

Nel XVI secolo fu costruito un ospedale. I mattoni utilizzati nelle pareti recano le scritte degli anni 123 e 125, che consentono di datare l'edificio al periodo adriano. Il disegno dei gradini che conducono a questa sala rettangolare permette di identificare l'edificio come l'Ateneo di Adriano, poiché è simile nella pianta all'Ateneo costruito dallo stesso Adriano vicino alla sua Biblioteca di Adriano ad Atene. L'Ateneo faceva parte di un grande progetto urbanistico che collegava le biblioteche del Foro di Traiano con altri edifici. Questo progetto aveva lo scopo di arricchire la vita culturale della città.

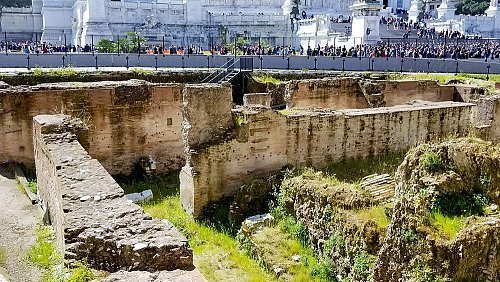

Rovine dell'Auditorium di Adriano

Rovine dell'Auditorium di Adriano

Scoperta

Nel 2008, durante i lavori di ampliamento della linea C della metropolitana, sono stati rinvenuti i resti di strutture in mattoni in Piazza Madonna di Loreto. Questi, insieme ad altri reperti rinvenuti all'inizio del secolo scorso sotto l'edificio delle Assicurazioni Generali, hanno permesso di ricostruire un complesso composto da ben tre locali rettangolari.

La futura stazione della metropolitana di Venezia si integrerà con il sito antico e sarà visibile dall'atrio attraverso una speciale copertura in vetro.